Por Marcus Everson Santos (*)

Carl L. Becker, em seu livro “A cidadela celeste dos filósofos do século XVIII”, destaca que, entre os filósofos modernos, cada um à sua maneira teria empreendido largos esforços por constituir uma nova religião substitutiva de Estado. A defesa dessa tese fundamenta-se na análise do comportamento tipicamente revolucionário e seu esforço de desraigar-se dos valores do passado político (monarquia) e espiritual (igreja) depositando no futuro as esperanças em uma sociedade melhor. Caso melhor, para sintetizar tal postura, foram os revolucionários franceses. Autodeclarados portadores das “luzes” contra as trevas, os intelectuais ungidos pelo “espírito divino da razão” confiavam em uma reforma total da sociedade por meio da demolição da antiga.

Se, por um lado, segundo nos deixa entrever Becker, os esforços da filosofia moderna desejavam contrariar o catecismo e a confiança na predestinação histórica amparada no esteio da fé cristã, por outro, a afirmação da crença na perfectibilidade humana parece carregar em seu bojo um novo catecismo filosófico. Na perspectiva de Becker, com a qual comungamos, os modernos acabaram elaborando um novo quadro histórico. Desde então, o ideal progressista sustenta-se exatamente na expectativa de uma sociedade melhor e futura, de modo que quaisquer que sejam as ações dos homens, encontraríamos justificativa nas expectativas futuras da cidadela celeste futura:

“O quadro da salvação na Cidade Celeste foi rebaixado a uma vaga imagem impressionista de um estado futuro ou uma mais genérica felicidade terrestre e social, ou uma perfectibilidade do gênero humano”

(BECKER, 2003, p.48-49).

Ao colocar em relevo a discussão do Estado-Religião, tem-se em vista a seguinte questão de fundo: há um messianismo subjacente ao conceito de perfectibilidade na teoria histórica dos filósofos modernos do século XVIII. Para Becker (2003), a devoção que os filósofos depositaram nos princípios da razão que balizaram a Revolução Francesa foi transposta dos conceitos teológicos para uma Religião Política de Estado.

Nesse sentido, o discurso filosófico da modernidade, como ponto de partida para a noção de Estado Moderno, precisa ser julgado como a realização da Razão Natural em contraponto à realização da Razão Divina, entretanto tal discussão remete-nos a uma ampla e complexa teia de sentidos que sugere uma mudança no objeto de crença: do culto à religião para o culto ao Estado. Com o deslocamento de um objeto de culto para outro, não demoramos muito a perceber a dissonância cognitiva. Os deístas revolucionários esforçaram-se por transpor o objeto do seu culto, desnaturando Deus para refundar uma nova divindade: a razão natural.

A “fé iluminista”, em última análise, revela-se incapaz de fundar um conjunto de valores morais. Fez-se necessário, então, segundo Becker, fundar um novo catecismo em que se possa depositar a confiança – antes sob a autoridade da divina providência – na autoridade da razão. Refundar a sociedade em um novo credo estatal exigiu a consolidação dos princípios e valores como “liberdade”, “fraternidade”, “igualdade”, tratando-os como um novo catecismo político para, com isso, suprir o vazio deixado pela religião.

Nelson Iehmann da Silva, em seu livro “A Religião Civil do Estado Moderno”, norteando-se pela tese de Becker, defende que o conceito de Estado Moderno, implicitamente, estaria eivado pelo caráter de “endeusamento da razão e da ciência” e continuaria a ter como norte a “cidade celeste”. Para Silva (1985), a metáfora da “cidade celeste” de Becker tornou-se o repositório da nova ordem social, secularizada sob a égide de uma nova religião civil de Estado. Tal religião substitutiva do Estado tem no Leviatã de Hobbes, não só a sua formulação mais acabada, como também, a partir dele, tal ideia teria engendrado o mesmo espírito das grandes revoluções modernas, entre as quais, a Revolução Francesa.

O espírito reformador da revolução ensejava fundar uma nova religião substitutiva de Estado centrada na autoridade da razão. Hobbes teria sido o primeiro a ter formulado aquilo que seria o modelo de uma religião civil do Estado, ainda que o poder soberano tenha o domínio da espada (da força) e do báculo (dos bispos), constituindo consensualmente o governo civil. O culto da razão como nova religião civil de Estado teria sido uma das grandes motivações para a Revolução Francesa, pois carregava em seu íntimo o desejo de reconstrução total da sociedade, salvando-a daquilo que era visto como não civilizado. Tanto quanto foi para a Revolução Gloriosa de 1689 e Americana em 1776, na Francesa, encontramos o mesmo componente salvacionista reformador na revolução de 1789. Silva (1985) destaca que:

“[…] todos os nacionalismos modernos produziram suas teologias, liturgias e ritos públicos. Bandeiras, estandartes, hinos, juramentos, lugares de peregrinação, o estatuário de fundadores e heróis, a perseguição inquisitorial de dissidentes como heréticos são alguns típicos exemplos que servem para ilustrar esse fenômeno de transferência […] Hobbes compreendeu a necessidade de justificar as exigências absolutas dessa nova entidade, através da intencional formulação de uma “Teologia Civil” substitutiva. De fato, essa foi a proposta central de sua obra, e que se verifica com toda a evidência em seu famoso Leviatã”

(SILVA, 1985, p.59).

A chamada Idade da Razão pretendeu demolir a cidade celeste (Cidade de Deus) para refundar uma nova perspectiva programática. O movimento de desconstrução e reconstrução contrasta com o conteúdo ideológico que perfazem o nascimento do Estado Moderno com sua conceituação clássica e cristã. Há em todo o movimento revolucionário, como pano de fundo, o desejo de se constituir uma religião substitutiva.

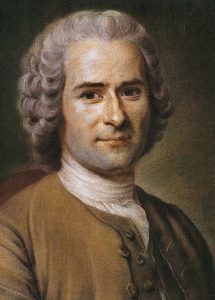

Ancorar o impulso das Luzes e do Estado Moderno nos termos de uma religião substitutiva de estado parece contrariar o caráter efetivamente laico propugnado por seus correligionários, colocando em suspeição não só a crítica às antigas concepções da história (balizada pela teologia cristã tradicional) como também o caráter positivo dessas reformas. Um exemplo disso é o que nos diz Jean J. Rousseau, em seu livro O Contrato Social, quando afirma que o Estado surge a partir de uma lenta alteração de sentimentos e ideias:

Ancorar o impulso das Luzes e do Estado Moderno nos termos de uma religião substitutiva de estado parece contrariar o caráter efetivamente laico propugnado por seus correligionários, colocando em suspeição não só a crítica às antigas concepções da história (balizada pela teologia cristã tradicional) como também o caráter positivo dessas reformas. Um exemplo disso é o que nos diz Jean J. Rousseau, em seu livro O Contrato Social, quando afirma que o Estado surge a partir de uma lenta alteração de sentimentos e ideias:

“Os homens de modo algum tiveram a princípio outros reis além dos deuses, nem outro Governo senão o teocrático”

(ROUSSEAU, 1978, p. 137).

Em meias-palavras, Rousseau deixa entrever que a própria ideia de Estado se organiza a partir do desejo de amálgama das consciências por meio de um conjunto de valores tomados como necessários para a consecução da ordem social:

“Pelo simples fato de colocar-se Deus à frente de cada sociedade política, conclui-se que houve tantos deuses quantos são os povos”

(ROUSSEAU, 1978, p.137).

A crítica de Rousseau (1978) confirma que teria sido Hobbes o primeiro a refletir sobre as dificuldades de se remediar e de se propor uma união entre esses dois conjuntos valorativos – a Religião e o Estado – com intenção de promover uma união política harmônica sem a qual jamais se chega ao Governo:

“De todos os autores cristãos, o filósofo Hobbes é o único que viu muito bem o mal e o remédio, que ousou propor a reunião das duas cabeças da águia, e reconduzir-se tudo à unidade política, sem a qual jamais serão bem constituídos o Estado e o Governo”

(ROUSSEAU, 1978, p.140).

Nesses termos, unidade política e moral passariam a fazer parte de um todo indivisível: o Estado como nova religião secular. Assim, se, por um lado, há, por assim dizer, uma absorção da moralidade – antes encabeçada pela religião às leis delimitadas pelo Estado -, por outro, o Estado Moderno, consagrado especialmente pela Revolução Francesa, foi completamente anticlerical. Nesse caso, embora a Revolução Francesa tenha mobilizado forças políticas e sociais que imprimiram uma forte dose de otimismo acerca da ideia de progresso e perfectibilidade do homem, ou seja, de que todos são suscetíveis de aperfeiçoamento progressivo por causa de suas próprias disposições naturais, isso nos mostra que o movimento intelectual das Luzes não foi unívoco.

Nesse ínterim, embora apelando para um expediente histórico e filosófico antirreligioso, o movimento revolucionário criou seu próprio objeto de culto (a razão) e seu séquito de fanáticos (philosofes). A confiança no movimento progressivo da sociedade, guiada pela racionalidade da ciência, não escapa à interpretação de que todos os esforços – não só da filosofia como também do Estado – parecem ter constituído um novo credo, uma nova mitificação palpitante no coração da modernidade. Embora fazendo um grande esforço para negar qualquer narrativa teológica em seu discurso, sobretudo, o concernente à noção de história, há um otimismo manifesto sob a forma de um devir coletivo universal no âmago das reflexões da modernidade.

A principal crítica conferida aos termos da modernidade aponta que seu discurso encontra-se eivado por uma filosofia da história essencialmente guiada por um a priori teológico e pela intromissão do divino. Ao propor salvar-se da mitificação medieval, a modernidade histórico-filosófica teria constituído uma nova mitificação. O pesquisador Johnson Kent Wright (2003), ao comentar a tese de Carl Becker (2003), “A cidadela celeste dos filósofos do século XVIII” afirma:

“Para o Iluminismo, este ato de fé no advento de um equivalente secular da “cidade celeste” da escatologia cristã acaba por criar um paraíso terrestre de liberdade, igualdade e fraternidade”

(WRIGHT, 2003, p. xi).

Desejando criar para si um novo domínio para abrigar-se do discurso teológico, a razão moderna parece ter ficado presa à trama teórica de si mesma e dos seus próprios vícios. Sobre a condição dessa armadilha própria a que se entrega a “Razão”, já advertia Bacon:

“[…] procure habituar-se à complexidade das coisas, tal como é revelada pela experiência; procure, enfim, eliminar, com serenidade e paciência, os hábitos pervertidos, já profundamente arraigados na mente. Aí, então, tendo começado o pleno domínio de si mesmo, querendo, procure fazer uso de seu próprio juízo”

(BACON, 1979, p.20-21).

A advertência de Bacon em nada mudou o padrão de comportamento fanático o qual muitos intelectuais se deixaram consumir. O domínio de si e o desejo de mudança que permeou o movimento revolucionário, especialmente na França do século XVIII, não ficou livre do fanatismo ilustrado. Movidos pela propaganda racionalista, a noção de Estado que haveria de surgir depois desse esforço cientificista desejava incorporar novas ferramentas com vistas a ter um total domínio dos caminhos que a sociedade deveria seguir.

A era das Luzes pretendia substituir a velha sociedade, rompendo com a antiga e refundando seus pilares em novas bases. Na preparação desse cenário, mesmo que de forma multifacetada, destaca-se o papel que as ciências ocuparam no gerenciamento das vicissitudes humanas. Os teóricos modernos da educação, investidos de emancipar os indivíduos, acabaram conformando-os a um novo modelo de sociedade utopicamente construída, posto que, ao condenar a “velha educação” para esbravejar o conceito de liberdade, arrastaram os indivíduos para uma nova conformidade política e pedagógica. Sobre tal ambiguidade no seio da Modernidade, Franco Cambi, em sua obra “História da Pedagogia”, nos diz o seguinte:

[…] O mundo moderno é atravessado por uma profunda ambiguidade: deixa-se guiar pela ideia de liberdade, mas efetua também uma exata e constante ação do governo; pretende libertar o homem, a sociedade e a cultura de vínculos, ordens e limites, fazendo viver de maneira completa esta liberdade, mas, ao mesmo tempo, tende a moldar profundamente o indivíduo segundo modelos sociais de comportamento, tornando-o produtivo e integrado

(CAMBI, 1999, p.199-200).

Surge daí a ideia de ampliação e organização de uma Instrução Pública conferida pelo Estado. Esse amplo projeto de instrução carrega em si o desejo de formar um “novo homem”, que pudesse viver em um novo tipo de sociedade. Frente a essa necessidade de reforma, colocou-se como necessário acelerar os projetos políticos e pedagógicos que pudessem promover uma ampla modelagem do homem criptografada de liberdade. A modernidade, vista a partir de seus aspectos ideológicos e culturais, desejava promover transformações, tais como: laicização, libertação do indivíduo e maior liberdade frente à visão religiosa do mundo, racionalização e oposição a qualquer tipo de preconceito ou superstição. Desse modo, conclui Cambi:

O movimento Iluminista será o grande vetor dessas transformações, operando uma profunda guinada pedagógica, distanciando o homem das antigas amarras da educação da era cristã. Há um amplo esforço para fazer surgir um indivíduo: “mundanizado, nutrido de fé laica e aberto para o cálculo racional da ação e suas consequências”

(CAMBI, 1999, p.198).

A educação pansófica, tema que já tratei em meu ensaio “Manuais de Colonização Cultural”, é, por si, revolucionária. Em seu livro “A escola do novo homem”, a professora Carlota Boto (1996) aponta para os dispositivos de aperfeiçoamento social levado a cabo pelo Projeto Político – Pedagógico da Modernidade. De maneira, por vezes, implícita, o pensamento pedagógico moderno teve que enfrentar a questão da formação e do aperfeiçoamento moral do homem desde a infância. Para alguns filósofos e pensadores do movimento francês, o homem seria integralmente tributário do processo educativo a que se submetera. A educação adquire, sob tal enfoque, perspectiva totalizadora e profética, na medida em que, através dela, poderiam ocorrer as necessárias reformas sociais perante o signo do homem pedagogicamente reformado.

Ideia de aperfeiçoamento moral e social do homem, tematizada como teoria pedagógica e, ao mesmo tempo, como projeto político, acompanhará ostensivamente as reflexões da modernidade. Dessa forma, filósofos como Comenius, Locke, Kant, Rousseau, juntamente a Condorcet, são exemplos entre aqueles que se encarregaram da dura tarefa de pensar os meandros da formação de um “novo homem”. A problemática da liberdade e da conformidade educativa no interior da filosofia de Locke assume um lugar de destaque que é expresso da seguinte maneira:

“A felicidade e a desgraça do homem são, em grande parte, sua própria obra. Aquele que não dirige seu espírito sabiamente não tomará nunca o caminho certo, e aquele que cujo corpo seja doente e débil, nunca poderá avançar por ele. Reconheço que alguns homens têm uma constituição corporal e espiritual tão vigorosa e tão bem modelada pela natureza, que apenas necessitam de um auxílio dos demais. Entretanto, os exemplos deste gênero são bem escassos e penso que se pode afirmar que todos homens com os quais encontramos, nove partes de dez são o que são, bons ou maus, úteis ou inúteis, pela educação que tenham recebido”

(LOCKE, 1986, p. 31).

Na visão de Locke, os homens valem por aquilo que se tornaram por meio da educação; são livres desde que sejam conformados pela educação; os homens tornam-se bons ou maus, úteis ou inúteis, de acordo com a formação que tenham recebido. Essa postura teórica marcará definitivamente a importância que a modernidade confere à educação. Em seu “Ensaio sobre o entendimento humano”, ao tratar sobre a condição do ser humano quando criança e o ponto de partida para a aprendizagem, Locke nos diz que:

“Quando as crianças chegam ao mundo pela primeira vez, encontram-se rodeadas por uma infinidade de coisas novas, que, por constante solicitação de seus sentidos, orientam a mente constantemente para elas, avançando para observar de novo e se deliciando com a variedade cambiante de objetos. São assim os primeiros anos usualmente empregados e entretidos em olhar para fora”

(LOCKE, 1978, p.161).

O avanço constante do intelecto do homem, desde a infância, assegurado, por via da experiência, à construção político-social adequada às novas aspirações, tendo em vista a defesa de um estado laico e livre, recebe, a partir de Locke, a defesa da liberdade, com a qual todos os homens nascem. A ideia de que nenhum homem nasce com ideias inatas é marcante nas reflexões políticas e pedagógicas de Locke.

Locke (1986) esclarece que o propósito da educação era dominar as disposições da criança que, por natureza, nasce livre. Para Locke, a criança não é mal nem antissocial por natureza, mas todas tendem a agir de acordo com a lei natural que, por sua vez, é exatamente aquilo que o governo (estado civil) tenta exercer controle: a natureza humana. Para lidar com a criança, propõe Locke:

“Penso ser bastante evidente que as crianças normalmente odeiam permanecer inativas. Todo o cuidado, portanto, há que ser o de empregar constantemente sua inclinação ativa em algo que lhes seja útil. E se quiserdes alcançar esse fim, deveis apresentar como uma recreação, e não como uma tarefa, aquilo que desejais que elas façam”

(LOCKE, 1986, p. 129).

Notem que nem mesmo aquilo que parece ser mera recreação deve ser usado como meio para se atingir determinado fim: a conformação. Assim, a discussão sobre liberdade natural versus controle social perpassa as discussões que inauguram o pensamento pedagógico moderno. O controle corporal encontrará em Locke o seu real sentido disciplinar. É o que vemos quando Locke observa que:

[…] Como a fortaleza do corpo consiste principalmente em ser capaz de resistir à fadiga, o mesmo ocorre com a do espírito. E o grande princípio ou fundamento de toda virtude se apoia nisso, em que o homem seja capaz de recusar-se à satisfação de seus próprios desejos, de contrariar suas próprias inclinações e seguir somente o que sua razão dita como o melhor, ainda que o apetite se incline em outros sentidos.

(LOCKE, 1986, p. 67).

Torna-se necessário disciplinar as crianças para que incorporem novos hábitos, constituir um novo homem, uma nova moral educativa e, então, esforçar-se em modelar o quanto antes os hábitos dos homens desde a mais tenra idade. Se uma das maneiras mais eficientes de exercer controle sobre a sociedade é por meio da educação – imprimindo valores e hábitos -, então, tornou-se cabível na mentalidade moderna a modificação dos comportamentos por meio de instrumentos técnicos de controle.

Visto que não há sociedade civil sem controle e, ao mesmo tempo, não há liberdade fora do Estado Civil, logo, quaisquer que tenham sido os projetos de instrução pública estatal não passam de “máquinas de desbarbarização barbarizante”. A promessa estatal revolucionária de ataque à ignorância coletiva sempre carregou em seu bojo a intensão da conformidade. Com a defesa do catecismo da religião civil de estado, os filósofos da “Cidadela Celeste” converteram emancipação em conformação. Nesse catecismo revolucionário, a máxima que diz “onde há luz também há trevas” nunca esteve às claras!

Concordamos com Carl L. Becker quando afirma que a devoção que os filósofos depositaram nos princípios da razão foi transposta de conceitos teológicos – que eles próprios combatiam – para a construção de uma Religião Política de Estado. Usando esse expediente, os ungidos pelo “espírito divino da religião civil de estado” prepararam o espírito da divina tragédia. Nunca estivemos tão distantes do paraíso terrestre da religião política estatal e sua promessa de liberdade, igualdade e fraternidade.

Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.

Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.

A propósito de “A divina tragédia”, do professor e palestrante Marcus Éverson.

Ler os artigos do meu irmão em armas, Marcus Éverson, traz-me sempre larga satisfação. Observar que são muito bem escritos, no sentido formal, é chover no molhado. Isto salta aos olhos. Contudo, some-se a este ponto a densidade — sem que incorra no peso da mão — dos conteúdos.

No tocante ao seu mais recente texto, mais uma vez, longe de ser apenas opinativo, mera doxa, demonstra a preocupação em oferecer ao leitor um exercício epistêmico, ainda que não puramente intelectual, já que os dados materialistas* da História se fazem presentes, muito bem sintonizados com a análise crítica das ideias postas em questão.

Trazer, aos dias de hoje, o pensamento histórico, filosófico e pedagógico de Carl L. Becker, ao lado dos bem pontuados eventos revolucionários, é cuidado de quem sabe da significativa responsabilidade inerente ao publicar um ponto de vista (não opinião simplista), ou seja, pô-lo em julgamento.

O artigo “A Divina Tragédia”, na condição intertextual, ou seja, aproveitando o título dantesco (ainda que este não tenha sido cunhado por Dante), nos oferece, com elegância, um vislumbre do inferno teológico/ideológico (político, religioso, estético), e nos deixa de sobreaviso quanto a astronômica distância que nos separa de um certo Paraíso.

* Nós, conservadores, também percebemos a materialidade operatória da História. Todavia, não incorremos no equívoco de aplicar, naquela, a rombuda lente da teleologia.

A “inofensiva e bem intencionada” Religião Politica de Estado trazendo a Luz (doutrinação) eliminando as supostas “trevas” (Mitos, Religião e Individualidade). Será que essa tal liberdade existe?